跨越百年的初心对话

伟大事业,源于伟大梦想。

这是一座大熔炉。

80多年前,600多名热爱祖国的进步青年在这里经过“淬炼”,奔赴抗日前线,其中100多人为国捐躯。

如今,这片革命先烈们抛头颅、洒热血的土地,已焕然一新。

2月4日,位于应城市汤池镇的鄂中革命烈士纪念馆宁静而温暖,这里也是汤池训练班旧址。

当天,由湖北日报全媒记者、“00后”大学生组成的“初心百年——荆楚大地的追寻”全媒体报道小分队来到汤池训练班旧址,与从这里走出的3位革命先烈展开跨越时空的“对话”。

“初心百年——荆楚大地的追寻”全媒体报道小分队步入鄂中革命烈士纪念馆。馆前,立有“鄂中革命烈士永垂不朽”纪念碑。

聂之俊的一封家书

“玉容:离开家里又十日了!在这里并不危险,可不用记着。我们中国这次对日本抵抗,一方面是阻止他们来亡我们的国家,奴役我们的人民。也是中国全体人民求解放,求自由平等的时候。在战争结束以后,我们将不受外国人的压迫,苛捐杂税的剥削……”

进入鄂中革命烈士纪念馆,武汉大学“00后”大学生徐宇翔被陈列柜中的一封信吸引了。他轻声念着,若有所思。

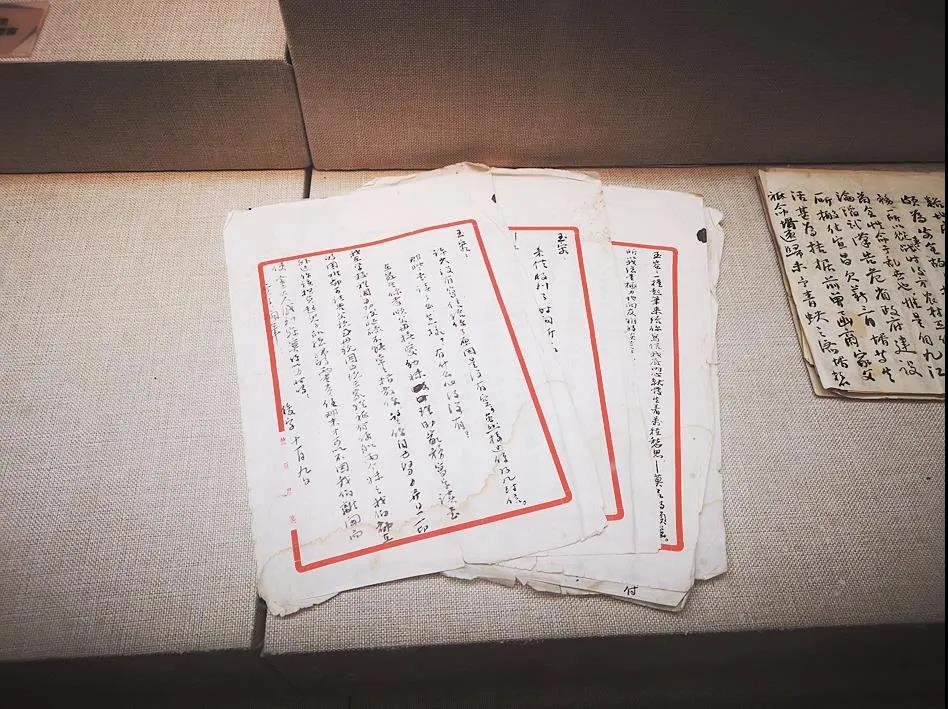

聂之俊写给家人的信。

写信人名叫聂之俊,江西省清江县(现樟树市)人,信是写给他妻子的。

1937年,21岁的聂之俊考入国立武汉大学工学院电机系。

这一年,抗日战争全面爆发。遵照周恩来、董必武指示,中共湖北省工委派遣工委副书记兼宣传部部长陶铸,以国民党湖北省建设厅名义,在应城汤池镇创办“湖北省农村合作事业指导员训练班”(简称“汤池训练班”),培训抗日骨干,发展中共组织,建立抗日武装,为发动鄂中敌后抗战培育革命火种。

1937年12月15日至16日,陶铸、邓颖超等分别在国立武汉大学、八路军武汉办事处设招收点。首期招录学员60名,多为各地的流亡学生及湖北本省进步青年,聂之俊便是其中之一。

1937年12月17日清晨,聂之俊和同学们一起从汉口出发,次日到达汤池镇。

1937年12月20日,汤池训练班正式开课。

名义上,这个训练班是培养农村合作事业指导员,实际则以政治教育、军事技术培训为主。长期关注、研究汤池训练班历史的应城市退休干部朱木森介绍,训练班就是一座“抗大式学校”。

在训练班旧址,陶铸题写的“站在农村的哨岗上为民族解放而战斗”字样,清晰可见。

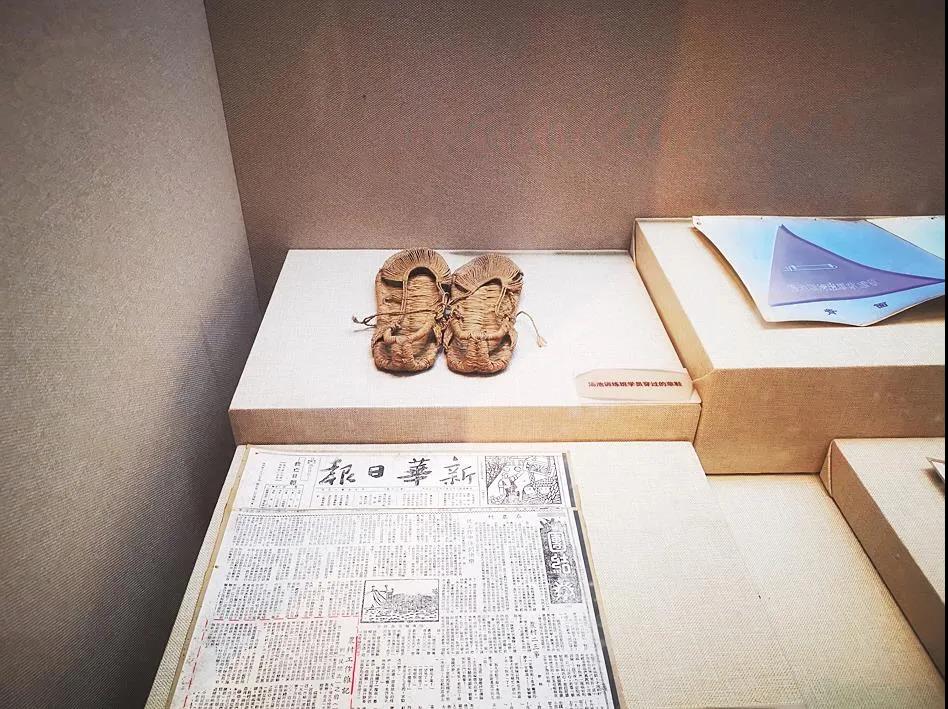

“当时的教学环境极为艰苦,学员们穿的是草鞋,吃的是粗粮,睡的是稻草堆,但学习热情异常高涨。”朱木森说。

汤池训练班学员穿过的草鞋。

1938年1月,从训练班结业的聂之俊光荣加入中国共产党。4月,党组织派他前往竹溪县,开展抗日救亡活动。

在竹溪县,聂之俊大力宣传抗战形势,极大激发了当地青年和进步人士抗日救亡的热情。随后,蒋介石对抗日救亡活动百般限制,聂之俊被逮捕。慑于聂之俊在竹溪人民群众中的威望,国民党反动派于1939年1月22日将他秘密杀害。牺牲时,他年仅23岁。

如今,鄂中革命烈士纪念馆还保存着聂之俊写给家人的20多封书信。字里行间,流淌着这位热血青年对祖国、对人民的无限热爱。

“聂之俊学长,正是有你及千千万万同你一样义无反顾的烈士,才换来了我们今天的和平与幸福。我要更加珍惜学习机会,努力为祖国、为社会、为人民作出贡献。”离开纪念馆时,徐宇翔动情地说。

Copyright @2014-2022 www.hbdsw.org.cn All Rights Reserved

中共湖北省委党史研究室版权所有,未经书面授权禁止使用

技术支持:荆楚网 鄂ICP备18025488号-1

微信公众号

手机版