陈 荣

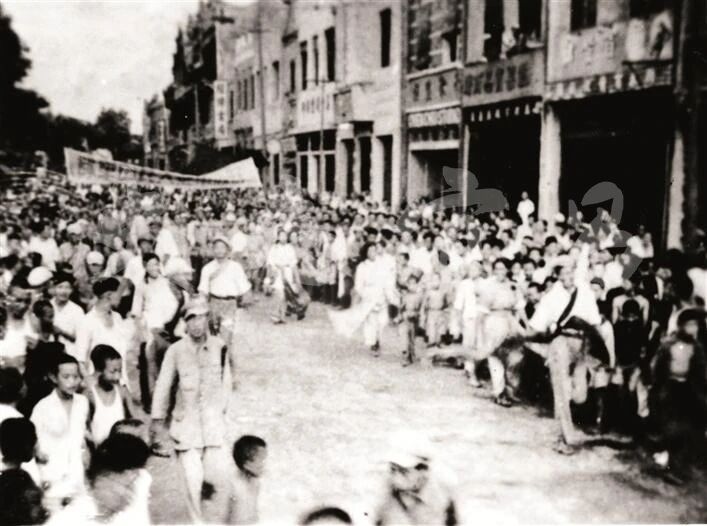

1949年7月,宜昌人民欢庆宜昌解放

1949年6月11日,这天晚上,宜昌入城工作队全体干部在当阳淯溪芦家湾一个祠堂内宣布,中共宜昌市委和宜昌市人民政府正式成立!

转移工作重心 做好接管准备

1949年7月9日,解放军发起宜沙战役。7月16日,宜昌解放。

宜昌解放前夕,在开展军事斗争的同时,湖北地方组织一方面做好剿匪支前工作,配合解放军南下作战;另一方面为建立政权,做好城市接管准备,把工作重心转移到城市。早在1949年2月,江汉区党委就决定改第四地委为中共江汉区当阳地委、当阳专署、当阳军分区,驻南漳县东巩镇。当阳地委成立之初为入城做了政治思想、组织纪律、人员培训等准备。

为接管宜昌,当阳地委在2月调配集中入城干部47名。入城干部从3月1日至28日集中四个星期学习。学习内容有城市政策、工商业政策、文教宣传与争取知识分子政策、政权工作、群众工作、处理伪党团特务问题。学习的管理由党支部委员会负责,地委严格执行学习纪律,派人掌握思想动态,最后作出学员思想与学习鉴定并组织学员宣誓入城。地委在做好入城干部培训的同时,也积极物色人员,派遣打入,调查敌情。

3月,当阳地委决定派荆当县委城工部部长段玉美到宜昌城区领导地下工作。摸清国民党军队部署、作战方案,开展统战工作,组织进步力量护厂护校、护港护船,说服青年学生不要跟随国民党逃跑。

这时的宜昌城尚在国民党统治之下,国民党在城内实行大清查、大搜捕,一次又一次清查户口,在市民中实行联保联坐,刊登文告,公布戒严法,颁布“八杀令”,白色恐怖笼罩宜昌城。5月10日,受当阳地委城工部委派进城收集情报的地下工作者谢洪恩被国民党宜昌守备司令部枪杀于飞机场(今铁路坝)。

建立市级机构 领导城市接管

4月初,湖北省委鉴于革命形势发展,决定把即将解放的宜昌城区改为宜昌市,从当阳地委分出主要干部成立宜昌市委。

5月10日,当阳地委颁布《宜昌市入城纪律十条》,部队及党政军民工作人员进入宜昌市后,除贯彻执行三大纪律八项注意外,另宣布入城不准无故鸣枪、不准随便捉人杀人等。《宜昌市入城纪律十条》规定明确了入城纪律要求,保证了城市接管的有序进行。5月19日,湖北省委以电报下发:原当阳地委书记彭天琦任宜昌市委书记兼宜昌市警备司令部政治委员,原当阳地委副书记兼当阳专署专员刘真任宜昌市委副书记兼宜昌市人民政府市长等。

5月28日,宜昌市委在荆门县龙泉中学召开首次会议,研究解放宜昌后首先要做的三件事:加强警备,迅速建立正常秩序;加强宣传工作,压倒敌人谣言;让人民币顺利占领市场。

6月7日,市委、市政府由荆门移驻当阳洧溪。6月11日,在洧溪镇芦家湾入城工作队全体干部会议上,中共宜昌市委员会、宜昌市人民政府正式宣布成立了。市委书记彭天琦主持会议,市长刘真讲话。刘真强调指出:工作队进城不是去做官老爷,而是去做宜昌人民的“长工队”,是去为市民服务,去领导人民建设新宜昌。此时,入城队伍已达1300余人,包括地方干部60余名,警备一团官兵1200余名。

宜昌市委的干部来源有三个方面,一是“坚持干部”,即一直坚持在襄西解放区的干部;二是南下干部;三是江汉公学襄西分校招收培训的知识青年干部。

7月16日,宜昌解放后,由于宜昌党政军机关还在当阳,解放军47军组建宜昌临时卫戍司令部、政治部,派47军139师415团、417团为卫戍部队,立即张贴布告:一张为1949年4月25日,毛泽东、朱德签署的《中国人民解放军布告》(即约法八章);一张为《中国人民解放军宜昌临时卫戍司令部政治部布告》。

进城建政改造 恢复发展经济

在宜昌解放后的第二天,宜昌党政军机关出发进城,经过玉泉寺、双莲寺,在山间小道行走一天,晚上在堂风坳借住一宿,此地离城约30里。19日清晨,队伍向城内进发,上午9点多到达杨岔路,宜昌各界人士到杨岔路迎接工作队入城,欢迎会热烈欢快。下午1点多,队伍离开杨岔路,进驻中心城区怀远路(今红星路五中处),立即投入紧张繁忙的接管工作之中。

7月21日,市委召开进城后第一次会议,研究接管组织领导问题。进城后的首要工作是接管,会议决定按照“自上而下,原封不动,统一接受,分别管理”的工作原则,根据不同情况,采取不同接管方式。

7月22日,宜昌市军事管制委员会、宜昌市人民政府、宜昌市警备司令部正式对外办公。同日,省政府电令,另准宜昌市区设人民政府,设三个区,各区人民政府于29日正式成立。截止8月31日,共接管宜昌国民党党政军警法机关、教育、财经和公营企业54个单位,遣送国民党散兵游勇1306人。

新政权成立之初,城市破坏严重,秩序混乱,粮食奇缺,工厂停工,工人失业,物价不稳,百废待兴。8月16日,宜昌市委做出《关于恢复与发展生产的宣传工作决定》,指出今后较长时期宜昌市的中心工作是恢复生产,巩固人民政权。市政府进城后动员工厂商店复工复业,组织城乡贸易,解决粮食、食盐、煤油供给,平抑物价,组织税收,禁止使用银元,稳定金融。

宜昌,一个以转口贸易为主、人口不足十万,经历多年战乱、千疮百孔的小城市回到了人民手中。仅仅两个半月时间里,宜昌市委、市政府就带领全市人民完成支前接管、恢复生产、安定市民生活等工作,迈出了消费型城市变成生产型城市的第一步,不仅进了城,而且站住了脚,人民政权得到巩同,全市人民以崭新的面貌迎来了1949年10月1日新中国的诞生。

(作者单位:宜昌市伍家岗区史志研究中心,摘自《党史天地》2020年第3期)

Copyright @2014-2026 www.hbdsw.org.cn All Rights Reserved

中共湖北省委党史研究室版权所有,未经书面授权禁止使用

技术支持:荆楚网 鄂ICP备18025488号-1

微信公众号

手机版