一段誓言,可以信守多久?一种热爱,怎样书写忠诚?89岁的老党员、十堰市夷陵区档案馆(史志研究中心,原宜昌县委史志办公室)退休干部黄玉瑛,离岗不离党,退休不退志,仍然坚持每天写“红色笔记”,工整清晰的笔迹,字里行间透露着坚定的信仰。

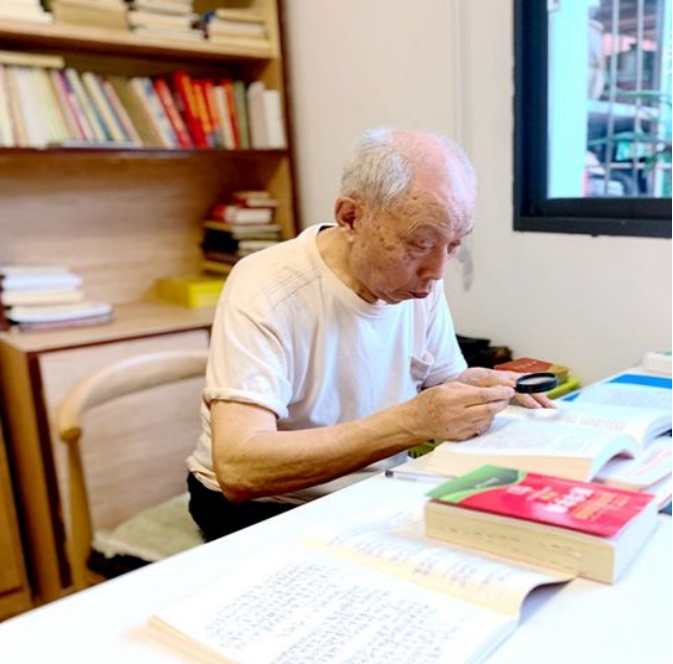

一本新华字典、一个放大镜、一支笔、两个笔记本,这是黄玉瑛老人学习党史的常用工具(王正玲拍摄)

7月1日,夷陵区档案馆馆长袁旺清一行到黄老家看望他时,满头白发、精神矍铄的他正在伏案学党史,做笔记。由于年事已高,视力减退,老人家只能通过放大镜来阅读,遇到不会的字,就翻阅新华字典,将字的读音和注释抄写在另一个小本子上(读书笔记写在专用笔记本上)。自党史学习教育开展以来,黄老每日坚持半天党史知识学习。目前,不仅完成了4本必读书目,还经常和爱人万秀珍一起通过报纸、电视等各种渠道积极学习党史知识。

黄老向大家分享他写的读书笔记(王正玲拍摄)

“学习党史可以增强信念。”“我本身曾是一名史志工作者,对党史有一定的了解。现在全党都在学党史,我们更应该学习好党史,讲好党史故事。”提起自己坚持学习党史的原因,黄老如是说。

黄老1955年加入中国共产党,已光荣在党66年,曾在供销社、学校等单位任职。1986年,刚调到原宜昌县委党史办公室时,黄玉瑛发现宜昌县关于地方党史的档案比较缺乏,便和同事到处走访调研,收集资料,整理档案,为抢救性保护党史档案发挥了重要作用。作为编辑之一,时年75岁的黄老还参与了《中国共产党宜昌市夷陵区历史》第一卷的校对。

莫道桑榆晚,为霞尚满天。黄老虽已离开工作岗位多年,但始终怀揣着老“档案人”的初心,积极发挥自己余热,为夷陵区党史编撰工作贡献自己力所能及的力量。区档案馆(史志研究中心)副馆长王正玲提到:在今年年初,区档案馆(史志研究中心)在编写一部党史方面的专题时,遇到了部分资料缺乏档案印证的难题,黄老听说以后,二话不讲就回家翻箱倒柜找珍藏的历史资料,两次专门送到馆里,对编写该书帮助很大。

黄老的爱人万秀珍也是一名光荣在党50年的老党员。二老都很关注时事政治,始终坚持学习,同时也严格要求自己的儿女孙辈们,积极向党组织靠拢。“我们了解党史,懂得幸福来之不易,所以我们经常教育后代,要永远跟党走,珍惜生活,时刻牢记自己是一名共产党员。”万老说,现在他们年纪大了,冲锋陷阵的事虽然做不了,但必须教育好后代,让后代们为祖国、为社会的发展贡献自己的力量。

初心照亮来时路,使命担肩不停歇。从“青丝少年”到“银发长者”,老去的是沧桑岁月,不变的是赤忱初心,一路走来,黄正瑛和万秀珍一直用自己的实际行动传递着正能量。“二老也非常有责任心和家国情怀,去年新冠肺炎疫情发生时,两人被隔在了万阿姨的老家乐山,黄老第一时间向我咨询如何捐款,因为不会网上操作,就嘱托女儿把两老各500元的爱心款捐赠到位。在汶川大地震时,两老也捐了2000元。”王正玲说,两位老人的精神也激励着他们继续前行。

黄老一再表示,个人命运始终和国家的发展紧密相连,正是党的好政策让他和老伴退休了能安享晚年,作为一名共产党员,应该时刻牢记党恩。“只要我活着,眼睛能看得到,学习就一定要坚持,活到老学到老。就算眼睛看不见了,只要能听得到,也不能放弃学习。在有生之年,只要能为党做一点贡献,就尽最大的努力去做好。”

(宜昌市夷陵区史志研究中心 胡中雪 王正玲)

Copyright @2014-2022 www.hbdsw.org.cn All Rights Reserved

中共湖北省委党史研究室版权所有,未经书面授权禁止使用

技术支持:荆楚网 鄂ICP备18025488号-1

微信公众号

手机版