宋 洁

习近平总书记强调:“红色基因就是要传承。中华民族从站起来、富起来到强起来,经历了多少坎坷,创造了多少奇迹,要让后代牢记,我们要不忘初心,永远不可迷失了方向和道路。”红色音乐文化中蕴含着波澜壮阔的历史篇章、系统完整的精神谱系以及深刻多元的艺术审美,是一种具有鲜明特色的艺术形式。安徽是红色资源大省,我们要以红色音乐文化传承发展为突破口,构建具有时代特征、安徽特色的红色文化创新体系,为现代化美好安徽建设提供精神动力和文化支撑。

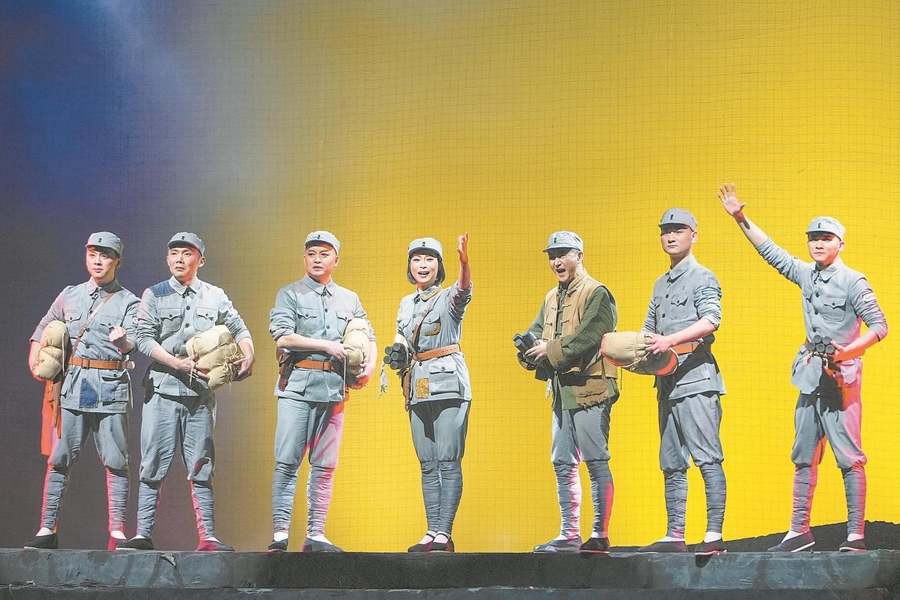

黄梅戏《太阳山上》剧照。(资料照片)记者 范柏文 摄

挖掘红色音乐文化资源

红色音乐文化资源是革命和建设时期的重要文化遗产,保护它们不仅是对历史的尊重,也是传承民族精神的需要。结合地域特色与革命历史,系统收集、整理、归纳不同时期和不同地域的红色音乐文化资源,特别关注那些具有地方特色、民族风格和历史意义的红色音乐作品。建立红色音乐文化数据库,将搜集到的红色音乐作品、史料等进行数字化处理,便于保存和查询。运用AI修复技术,提升历史录音质量,重塑历史记忆。加强理论研究,系统梳理《八月桂花遍地开》《送郎当红军》等经典作品的创作背景与时代价值,揭示其承载的革命信仰与人民情怀,探索红色音乐文化与乡村振兴、长三角一体化发展等国家战略的融合路径,让革命旋律在新时代持续焕发生机。

用红色音乐作品铸魂育人

教育是文化传承的核心载体,安徽高等教育资源富集,拥有中国科学技术大学、合肥工业大学等高校,应充分发挥学科优势,构建“大思政课”育人格局。在课程建设方面,将红色音乐纳入高校通识教育体系,开发《安徽红色音乐鉴赏》慕课,通过虚拟仿真技术再现《黄河大合唱》安徽首演场景。在实践教学方面,组织“红色音乐轻骑兵”下乡巡演,将《映山红》等经典作品改编成黄梅戏、花鼓灯等地方戏曲形式,实现传统文化与红色基因的有机融合。师资队伍建设是关键环节,应实施“红色音乐名师工程”,依托安徽师范大学音乐学院建立省级培训基地,重点培养兼具专业素养与理论深度的骨干教师。创新教学方法,推行“现场教学+案例教学+项目教学”模式,在各地革命烈士陵园开展情景教学,引导学生从音乐中感悟红色精神。

丰富红色音乐传播方式

在全媒体时代,红色音乐传播需要突破传统模式。安徽已建成全国首个省级红色音乐数字馆,收录2000余首音频资源,实现全省村级文化中心全覆盖。在此基础上,还应构建“云端+终端”传播体系。在云端,开发红色音乐智能推荐系统,运用大数据分析用户偏好,实现精准传播。在终端,打造红色音乐巴士、红色音乐驿站等线下场景,将经典作品融入城市公共空间。同时,通过线上线下的互动活动,如音乐比赛、音乐会等,增强观众的参与感和体验感。另外,内容创新是传播效果的关键。安徽广播电视台制作的《声动江淮》纪录片,运用4K技术拍摄大别山民歌传承人故事。这启示我们应积极探索现代技术手段,创作更多具有“网感”的短视频、互动游戏等内容产品,为观众提供沉浸式的音乐体验,提升红色音乐的认知度。

发展红色音乐文化产业

在文化产业领域,红色音乐文化以其丰富的历史内涵和独特的艺术魅力,成为推动文化产业创新发展的重要力量。发展红色音乐文化产业绝非简单的商业行为,而是关乎民族精神传承与文明对话能力的系统工程。在数字化浪潮中,通过发展红色音乐文化产业,使红色音乐从“历史记忆载体”升级为“未来文化芯片”,为中华民族伟大复兴提供深层文化动能。安徽拥有全国首批国家级红色基因库试点单位金寨革命烈士陵园,应以此为核心,打造“一核三带”产业格局:即以金寨为核心区,建设大别山红色音乐文化产业园;打造皖西红色音乐体验带、皖南生态文化融合带、皖北非遗传承创新带。通过“文化+科技”模式,开发红色音乐AR明信片、VR音乐剧等数字产品,实现文化资源向文化资本的转化。品牌建设是产业发展的核心竞争力。积极培育“红色音乐季”品牌,举办长三角红色音乐创作大赛,吸引沪苏浙皖四地艺术家联合创作。

站在新的历史起点,安徽红色音乐文化传承要以习近平文化思想为指导,全面深刻领会“两个结合”,通过实施“红色音乐振兴计划”,努力实现全省红色音乐非遗项目数字化保护全覆盖,培育多个国家级红色音乐文化品牌,形成具有全国影响力的红色文化产业集群。

(来源:学习强国安徽平台 作者单位:铜陵学院文学与艺术传媒学院)

Copyright @2014-2026 www.hbdsw.org.cn All Rights Reserved

中共湖北省委党史研究室版权所有,未经书面授权禁止使用

技术支持:荆楚网 鄂ICP备18025488号-1

微信公众号

手机版